開学以来掲げる「実践躬行の体験教育」の教育方針を体現した全学横断型の初年次必修科目「自立と体験1」。2,000名以上の新入生を全学横断の70クラスに分け、学部・学科を越えたグループワークを通して大学生活の基盤をつくる初年次プログラムだ。 2010年度にスタートして以来試行錯誤を重ねてきたこの取り組みは、2019年度「第1回初年次教育学会教育実践賞」最優秀賞という形で評価され、他大学からも注目されている。

グループワークメインのアクティブ・ラーニングを基本としてきたこの科目も、コロナ禍の2020年度はオンラインで成立させる必要に迫られた。授業運営を支える明星教育センター(MEC)教職員、授業担当教員48名、そして登校が叶わない中でオンライン受講に取り組んだ学生2,105名の創意工夫と努力を経て、7月18日にその全課程を終えた。

「自立と体験1」に携わった3名の教員へのインタビューから、その舞台裏に迫る。

▼お話を伺った教員

- 明星教育センター 鈴木浩子 常勤教授(以下文中:鈴木)

- 教育学部 教育学科 小泉和義 特任教授(以下文中:小泉)

- 理工学部 総合理工学科 環境科学系 柳川亜季 助教(以下文中:柳川)

-コロナ禍に直面し、「自立と体験1」の授業をどのように設計し直し、どのように進めたのか。

「(鈴木)4月当初は6月以降の対面授業開始を想定し、プログラムの順番を組み替える対応をしていました。その後全面オンライン化となり、改めてプログラムを組みなおすことになりました。」

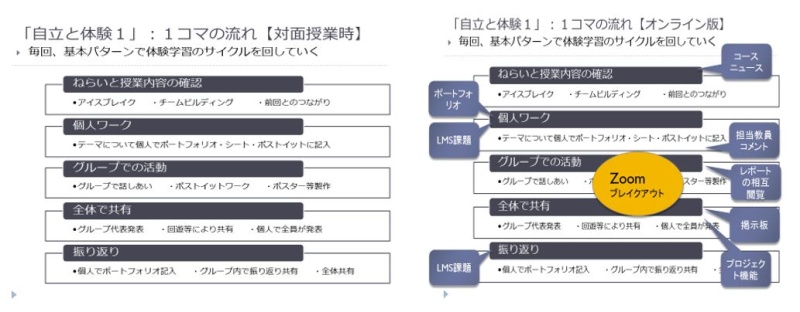

学生ごとにまちまちなオンライン環境を考慮し、基本的には学習管理システム(Learning Management System)「明星LMS」で完結するようにプログラムを組み、プラスアルファとしてビデオ会議ツール「Zoom」を補完的に活用することとした。

明星LMS上では共通の課題が示され、学生が提出した課題は担当教員からのコメント(講評)がつくほか、学生相互で閲覧可能となっている。また「掲示板」機能や一つのテーマについて議論を深める「プロジェクト」機能を活用し、オンライン上の意見交換を展開した。

9学部12学科の学生が学部横断でクラス編成される「自立と体験1」は、多様な立場・考え方を知り、意見を交わしながら自身の考えを深め表現する学び方が重要な位置づけとなっているが、それをオンライン上でも実現させた形だ。

自立と体験【対面授業時】と【オンライン版】の1コマの流れ

日々変化する感染状況、政府の対応、大学の方針を踏まえながら随時授業プログラムを更新する。70ものクラスが核となる価値を共有しながら、かつクラスごとに特色を発揮できたのには、複数のクラスをとりまとめサポートするグループリーダー(MEC教員)の存在も大きかった。

また学長が新入生に向けたメッセージを発信し、「明星大学を知る」ための解説をした動画を配信するなど、キャンパスに来ることが叶わず不安を抱えた1年生に向けてあらゆる角度からのアプローチを試みた。

-グループワークによる演習を基本としてきたこの科目を「オンラインで成立させる」にあたり、どのような問題や困難が生じたか?どのような工夫と努力で乗り越えたのか?

「予想よりもずっと、学生は状況を受け入れついてきてくれた」というのが3名共通のコメントだった。一方では、受講態度が受け身になりやすいという課題も。

「(鈴木)Zoomでのコミュニケーションにも少し慣れてきたタイミングで、学生自身から『同じ受講時間を過ごすなら、漫然と過ごすのではなく何かを得ようと意識して参加しようと思う』という表明がありました。それから授業前後に「今日の目標」をチャットで表明し、授業後「今日できたこと」を共有するなどして”小さな達成感”を得られる工夫をしました。」

「(柳川)とにかくエンカレッジ(勇気づける)を徹底しました。自立と体験1の空間を”自分を出せる場所”だと認識してもらえるよう、寄り添い励まし続けました。」>>学生に寄り添うメッセージが印象的な、柳川助教の振り返りコメント抜粋

「(小泉)まずは担当教員自身の自己開示を通して、お互いに発信しやすい空気を作りました。Zoomでのブレイクアウトセッションにもちょこちょこ顔を出し、雰囲気をやわらげる工夫をしました。」

小泉特任教授 自己紹介シート 抜粋

-オンライン授業に対する1年生の反応は?週が進むプロセスの中で変化は見られたか?

「(鈴木)漠然と不安、という状態から、”今やれることをやろう”という気持ちに変化していったと思います。学部学科の違う学生のレポートを相互で共有することで、様々な視点からの気づきも見られました。」

「(柳川)学生の発信するコメントが週ごとに具体的になっていきました。前半の授業時に表明した目標を実践し、深化させている学生も見られました。」

「(小泉)途中、レスポンスや取り組みに個人差が生じましたが、Zoomでのコミュニケーションを通して他学部の話を聞けることの新鮮さ、人と話すことの楽しさの再認識、友人がいる・できたことからの充実感を得て、モチベーションが上がったようでした。」

▼学生のコメント抜粋(小泉クラス最終回 掲示板より)

前期の間、ありがとうございました。大学生になった自覚もなく漠然と過ごす毎日でしたが、いろんな学部学科コースの皆さんとお話ししていく中で、楽しみに思うことや大学の限られた4年間でやりたいことが見つけられました。知り合いのいない大学で不安でいっぱいでしたが、今は大学に行くのが待ち遠しいです。広いキャンパスの中のたくさんの人がいる中で見つけられるかわかりませんが、通学できるようになって見かけたらぜひお話ししてください。ありがとうございました。

>>学生のコメントをもっと見る

-オンラインだからこそ得られた発見や、今後対面授業に移行したときに活かしたいことは?

「オンライン授業は、対面授業よりも学生と1対1で向き合っているような、より距離が近い感覚があった。」というのが3名共通のコメントだった。

「(鈴木)毎回のレポートについても、課題にしっかり向き合い考えて仕上げている。卒業生のメッセージなどもじっくり読んでいることが伝わってきました。」

「(柳川)対面授業での発信は苦手と思われる学生が、オンライン上ではしっかり発信している様子が見られました。また対面授業で見られるザワザワ感が一切なく、一人一人が授業に正対していると感じました。」

「(小泉)他学部の人との交流に楽しさを感じていた学生が多かった。今後対面授業に移行した際も、学部を超えた学生同士の交流を大切にしていきたい。」

他にも授業のプロセスが形として残りいつでも何度でも振り返れる点や、相互のレポートをシェアできる点など、オンラインだからこそ得られる部分は、ウィズコロナ/アフターコロナの新しい授業の形としても活かせそうだ。

明星教育センター 鈴木浩子 常勤教授

教育学部 教育学科 小泉和義 特任教授

理工学部 総合理工学科 環境科学系 柳川亜季 助教